История изучения поджелудочной железы от античности до наших дней

Имеющиеся источники не позволяют однозначно установить, кому из ученых античного мира принадлежит первое упоминание о поджелудочной железе.

Первенство в этом и, следовательно, титул "Основателя Панкреатологии" могли бы принадлежать, по мнению разных историков анатомии, Аристотелю

(384 - 322 гг. до н.э.), Эразистратосу (350 - 300 гг. до н.э.)., Герофилу из Халцедона на Босфоре (304 г. до н.э.) или Руфусу из Эфеса (100-200

лет н.э.). "Отец медицины" Гиппократ Косский, живший в 460 - 370 гг. до н.э. раньше названных ученых, по-видимому, не знал о ее существовании.

В его трактате «О железах» поджелудочная железа не упоминается, но фигурируют некие «железы внутренностей, находящиеся в сальнике и поглощающие

излишнюю влагу из кишок...».

Аристотель (384 - 322 гг. до н.э.)

Гиппократ Косский (бюст 2-3 вв до н.э. из Британского музея)

Гиппократов сборник "Парижский кодекс" 11 века. Греческий текст.

Монах-переписчик книг со страниц Парижского кодекса

Аристотель, сын врача Никомаха, - младший современник Гиппократа, считал ее "важным органом". Известно, что учитель Александра Македонского помимо

философских трудов оставил потомкам сочинения по сравнительной анатомии и занимался медициной. Будущий великий полководец выделил в помощь своему учителю

1000 человек, отовсюду доставлявших различных животных для изучения и описания. Вполне возможно, что, анатомируя их, Аристотель мог выявить и

поджелудочную железу, тем более, что у большинства видов она не скрыта в глубине сальниковой сумки.

После внезапной смерти Александра Македонского и распада его империи центром античной науки стала Александрия, прославленная своим музеем и библиотекой,

фонд которой насчитывал 700 тысяч папирусов и пергаментов. Наиболее известными врачами и анатомами Александрийской эпохи были Герофил из Халцедона

(304 г. до н.э.) и Эразистратос (350-300 гг. до н.э.). Герофил изучал строение тел животных и умерших людей, проводя вскрытия или секции ("anatemnein"),

дав тем самым название анатомии (от греч. anatemnein - рассекать). Античные авторы называли его «отцом» этой научной дисциплины. Упоминания о поджелудочной

железе встречаются и в трудах Эразистратоса (350-300 гг. до н.э.). Эти ученые основали в Александрии известную в древнем мире анатомическую академию.

Заслуга сохранения трудов анатомов Александрийской школы принадлежит Авлу Корнелию Цельсу (30 г. до н.э. - 40 г. н.э.) - богатому рабовладельцу,

написавшего трактат о заболеваниях и методах лечения рабов.

Свое название поджелудочная железа получила в конце 1 - начале 2 вв. н.э., когда Руфус из Эфеса ввел в литературу термин «PANCREAS” (от греч.

«pan» = вся; «creas» = мясо). Он первым высказал предположение, что она является «частью сальника». Упоминания об этом органе встречаются и в трудах

Клавдия Галена (131-201 гг. н.э.) - врача и анатома из Рима, считавшего, что она защищает и поддерживает сосуды. Его анатомические сочинения использовались

для преподавания анатомии до 16-17 веков.

Анатом Гален

Титульный лист анатомических сочинений Галена

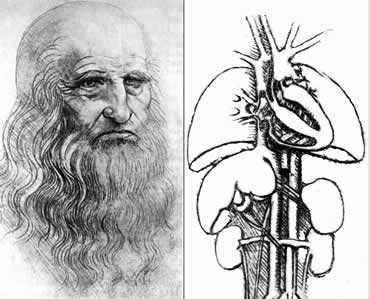

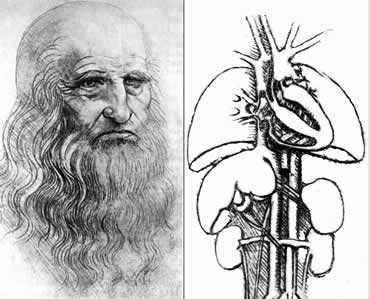

Судя по тому, что среди многочисленных анатомических рисунков, выполненных во время анатомических вскрытий Леонардо да Винчи (1500 г.), изображение

поджелудочной железы не встречается, осведомленность анатомов о ней к началу 15 века была еще весьма незначительной. Первым предположил железистую

природу поджелудочной железы малоизвестный анатом из Болоньи Беренгарио ДаКарпи (1522 г.). Однако, представления о ней в духе учения Галена, как о

«подстилке», защищающей “рот желудка” от контакта с «твердыми позвонками» (Niccolo Massa, 1536 г.) или как об органе, «защищающем тонкостенные

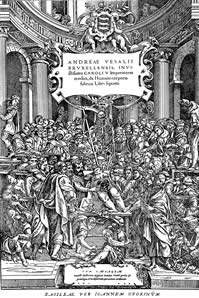

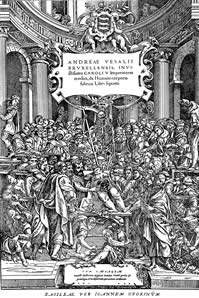

лимфатические и кровеносные сосуды и создающим опору для их ветвей» (David Edwardes, 1532 г., Андрей Везалий, 1543 г.(Андрей Везалий - латинизированное

имя анатома из Падуи - бельгийца фламандского происхождения van Wesel, 1514-1565)) не были поколеблены. В своем анатомическом шедевре «De Humani

Corporis Fabrica». Несмотря на то, что Святейшая Инквизиция препятствовала исследованию трупов, Везалий тайно проводил анатомические вскрытия. Его труд

был виртуозно иллюстрирован самим автором. Рисунки поджелудочной железы отражают представление Везалия о структуре и назначении этого органа. Подобное

заблуждение было неоднократно повторено и в более поздних анатомических работах Фаллопия (1562 г.), Евстахия (1563 г.) и Баугина (1609 г).

Леонардо да Винчи за анатомическим вскрытием

Анатом Леонардо да Винчи и рисунок внутренних органов БЕЗ ПАНКРЕАС

Анатом Андрей Везалий

Везалий тайно проводит анатомическое вскрытие

Везалий. Иллюстрация из анатомического атласа

Титульный лист анатомического труда Андрея Везалия

Панкреас в представлении Везалия

Рисунок из Везалия

На рубеже 16-17 вв. наука стала постепенно избавляться от средневековой схоластики. Потребности развития общества предъявляли все больше требований к

развитию естественных наук. Картина мира, какой она виделась античным авторам - Аристотелю и Птолемею, Герофилу и Галену, уже не могла более оставаться

основой естествознания и медицины. Развитие ее требовало новой методологии - наблюдения и эксперимента. Символом науки Позднего Возрождения может быть

гравюра, изображающаяся ученого и философа Декарта, попирающего ногой сочинения Аристотеля.

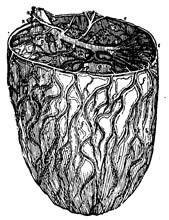

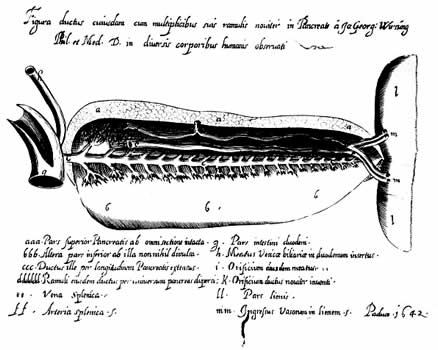

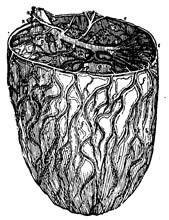

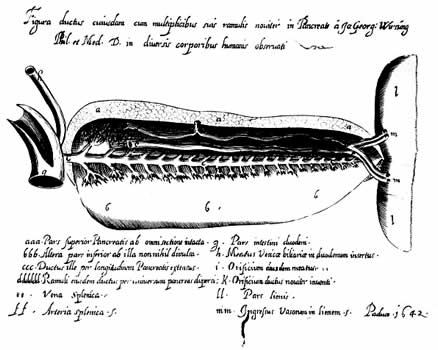

В 17-18 вв. сведения о строении поджелудочной железы были значительно дополнены. Первое описание панкреас в качестве анатомического образования

с признаками функционирующей железы восходит к 1627 г. и принадлежит Г.Аселли (pancreas Aselli). Спустя 5 лет прозектор из Падуи Иоганн Вирсунг

(1642 г.) кратко описал главный панкреатический проток и документировал свое открытие гравюрой на медной доске. Более подробные сведения о нем были даны

в труде анатома Ренье де Грааф (1641-1673 гг.) «Tractatus anatomico medicus de succi pancreatici». Этот ученый впервые в эксперименте на собаках дренировал

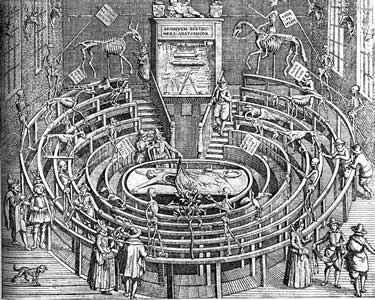

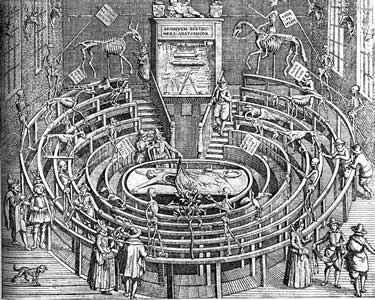

панкреатический проток гусиным пером и получил панкреатический сок, не предприняв, однако, попыток исследования его свойств. В те годы основанная

Германом Бургаве (1668-1738) медицинская школа Лейденского университета, где работал де Грааф, была ведущим европейским научным центром, сыгравшем

выдающуюся роль в развитии медицины и медицинского образования. Именно в ней была организована первая университетская клиника, где преподавание велось

у постели больного. Бургаве стремился связать анатомию и физиологию с практическим опытом, что ярко проявилось в его трактате о спонтанном разрыве

пищевода, получившем эпонимическое название «синдрома Бургаве». В медицинской школе Лейдена проводилось много анатомических и физиологических

исследований, имелся анатомический театр, в котором систематически осуществлялись вскрытия и уроки анатомии. Вартон (1656) подметил большое сходство

поджелудочной и слюнных желез. В 1662 году Hoffmann вновь описал выводной проток поджелудочной железы, получившего название Вирсунгова по имени его

первооткрывателя. Готфрид Бидлоо (1685) впервые обнаружил соединение панкреатического и общего желчного протоков с формированием ампулы, а также

большой дуоденальный сосок.

Проток ПЖ, открытый Вирсунгом

Анатом Де Грааф

Герман Бургаве – основатель медицинской школы в Лейдене

Медицинская школа Лейденского университета

Анатомический театр в Лейденском университете в начале XVII в.